Der folgende Beitrag wurde von Alexander Beste, Mitarbeiter im Projekt UOS.DLL, für unsere Blog-Kategorie „Meinungen und Haltungen“ verfasst.

Es gibt Nachrichten im Leben, die einen so beeindrucken, dass man genau weiß, wo man zu dem Zeitpunkt war und was man tat, als die Nachricht in den Fokus geriet. Ich saß am Schreibtisch und hatte die letzten Inhalte für meine Präsenzveranstaltungen zusammengetragen, als ich die E-Mail las, in der der Wechsel von Präsenzlehre auf virtuelle angekündigt wurde. Der Hintergrund ist allen bekannt. Ich gebe zu, am liebsten hätte ich das ganze Material aus dem Fenster geworfen, ich war verunsichert und konnte mir das sehr praxisorientierte Seminargeschehen in der virtuellen Welt ganz und gar nicht vorstellen.

Nun ist es so, dass ich mich theoretisch schon länger mit dem Thema eLearning beschäftigt und auch sonst mediengestützt gearbeitet hatte, aber dennoch baute sich eine innere Blockade auf. Was nun? Meine Frau sagte dazu nur: „Wenn ein Zustand nicht zu ändern ist, dann musst Du wohl deine Einstellung dazu ändern.“ Recht hatte sie.

Also Herausforderung annehmen. Herausforderung annehmen? Moment, das kenne ich doch aus der Designausbildung. Wenn digitale Lehre ein Problem darstellt, dann kann man das Problem auch lösen. Ich gebe zu, als Designer sind die Wege einer Problemlösung trainiert und intuitiv abrufbar. Im Grunde folgt man den Schritten des Design Thinking.

Design Challenge benennen: „Wie kann ich meine geplanten Lehrinhalte in die virtuelle Welt übertragen und die Student*innen zur praktischen Arbeit motivieren und dabei begleiten?“

Step 1 | Verstehen und Beobachten: Ich habe begonnen, darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten es gibt. Was bietet mir die Universität an Möglichkeiten, was benötige ich, was benötigen die Studierenden? Wer hat was an Equipment? Welche geplanten Aufgabenstellungen sind realistisch, welche muss ich überdenken? Was machen andere? Wie machen es andere? Wie gehen meine Kolleg*innen damit um? Was kann ich leisten und was muss ich lernen? Diese und weitere Fragen waberten durch den Raum. Entscheidend ist, dass die Antworten noch gar nicht an didaktische Konzepte angepasst waren oder sich an technischen und rechtlichen Rahmen orientierten. Erst einmal alles aufsaugen, mit Studierenden und Kolleg*innen darüber sprechen, recherchieren und sammeln.

Step 2 | Sichtweise definieren: Nach und nach stellte sich heraus, was machbar ist und was nur schwer umsetzbar erschien. Die Methoden und Werkzeuge kristallisierten sich heraus und die Lehrinhalte fügten sich – vice versa – den Rahmenbedingungen. Ich hatte eine neue Sicht auf die Dinge, es schien nicht mehr undenkbar, meine Projektideen in die digitale Welt zu verlagern. Meine Haltung hatte sich verändert und ich war hoch motiviert, die Dinge anzupassen, umzusetzen und auszuprobieren.

Step 3 | Ideen finden: Ich hatte ja meine Pläne zu den Inhalten, den Aufgaben und dem Ablauf der Lehrveranstaltungen gemacht. Nun ging es daran, jede einzelne Veranstaltung auf den Prüfstand zu stellen und Lösungen für die einzelnen Elemente der Veranstaltungen zu finden. Schnell war klar, dass der Austausch mit den Studierenden nun viel mehr Raum und Zeit benötigen würde. In den Planungen bekamen Reflexionsaufgaben und Feedbackrunden einen deutlich höheren Anteil. Praxisanteile fanden sich in Zeiten des Selbstlernens wieder und neue Tools wurden identifiziert.

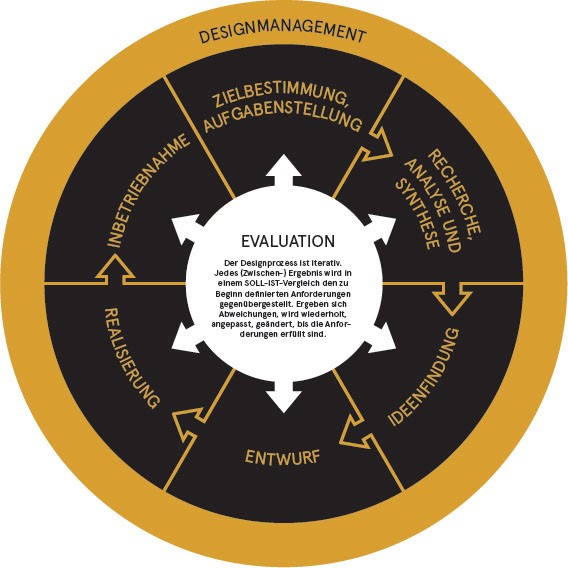

Step 4 | Prototypen entwickeln: Hier zeigt sich die Tatsache, dass ein Design Thinking ein iterativer, nicht linearer Prozess ist. Die Ideen aus dem vorherigen Prozess ließen sich nicht immer direkt in einen Prototyp, also eine durchkonzipierte und vorbereitete Veranstaltung übertragen. Also zurück, neue Ideen finden oder eine andere Sichtweise auf die Dinge einnehmen oder gar von vorn beginnen und das Gespräch mit anderen Akteur*innen suchen. Stück für Stück fügte sich das Puzzle zusammen und die ersten Veranstaltungen waren vorbereitet. Ziel war es immer, ein bis zwei Veranstaltungen im Voraus zu sein, um weitere Veranstaltungen im laufenden Lehrbetrieb immer wieder anpassen zu können.

Step 5 | Testen: In den ersten Veranstaltungswochen zeigte sich, welche Methoden und Settings von den Studierenden angenommen wurden und welche nicht. Was funktioniert also? Welche Hürden gibt es und was fehlt? Immer wieder kurze Feedbackrunden und Blitzlichter förderten dies zu Tage. Erkenntnisse wurden dann bei weiteren Veranstaltungen, die noch zu konzipieren waren, berücksichtigt und nach und nach kam man in einen Flow, der den Studierenden und mir als Lehrendem zeigte, dass digitale Lehre gut funktionieren kann und Spaß macht.

Der Prozess setzt sich bis dato fort.

Zusammengefasst war das ein riesiger Berg an Arbeit, der weit über das vertraglich festgelegte Pensum hinausging, keine Frage. Der Erfolg hingegen zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Warum? Bei den meisten Studierenden stieg die Lernkurve an und die Prüfungsleistungen belegen dies. Meine Vorbereitungszeit für Veranstaltungen in den nachfolgenden „Corona-Semestern“ verkürzte sich immens, und das obwohl ich fast ausschließlich projektbasiert unterrichte und diese Veranstaltungen immer wieder neu konzipiert werden müssen. Die Zusammenarbeit mit den Studierenden ist sehr direkt und sowohl Feedback als auch Korrekturphasen sind intensiver. Veranstaltungen mit einem hohen Anteil an Theorievermittlung lassen sich hervorragend in der virtuellen Welt abbilden und ich freue mich darauf, zukünftig hybrid zu arbeiten und die wertvollen Präsenzzeiten für intensive Praxisphasen und Betreuung der Studierenden neu zu entdecken.

„Design ist planendes Handeln, bemüht um die Kontrolle seiner Konsequenzen.“

Horst Rittel, 1960er Jahre, HfG Ulm

Design und Bildung liegen nah beieinander, wie das Zitat von Horst Rittel erahnen lässt. Design ist eine Haltung und entsteht gleichermaßen aus einer Haltung heraus. Challenge accepted, wie es heißt. Ich nehme die Herausforderung der Bildung in der digitalen Welt an. Design basiert auf Kenntnis. Neues und altes Wissen in Einklang zu bringen, darauf aufzubauen und wieder Neues entstehen zu lassen. Design versteht sich als iterativen Prozess, der immer wieder neue Bestrebungen, Ideen und Lösungen zulässt. Design manifestiert sich in einem Artefakt, einem Produkt oder eben einer Lehrveranstaltung. Hier werden Haltung, Kenntnis und Prozess für den*die Rezipient*in deutlich und erfahrbar gemacht.

Nach Werner Jank und Hilbert Meyer, Didaktische Modelle (1994, S. 16), befasst sich Didaktik mit der Frage: „Wer was von wem wann mit wem wo, wie, womit und wozu lernen soll?“. Damit greifen die Autoren eben jene Fragestellung auf, die ein*e jede*r Gestalter*in so ziemlich am Anfang ihrer*seiner Ausbildung verinnerlicht: „Wer will wem was wann wo wie vermitteln?“

Natürlich ist diese Herangehensweise nicht neu. Das „Didaktische Design“ zur systematischen Planung, Entwicklung und Evaluation von Lernumgebungen und Lernmaterialien ist nicht selten zitiert und wissenschaftlich diskutiert. Hier sei an dieser Stelle u. a. auf Michael Kerres „Mediendidaktik – Konzeption und Entwicklung digitaler Lernangebote“ oder Deweys Inquiry-Prozess verwiesen. Beide bedienen sich in ihren Ausführungen klassischer Designmethoden. In diesem Beitrag geht es aber weniger um den theoretischen Unterbau, sondern vielmehr um das Potenzial, das sich im Designprozess verbirgt. Es kann, wie in meinem Fall, eine Haltung verändern und erfolgreiche Lösungen generieren.