Lehrformate & Lernsettings

Als Lehrende können Sie den Lernprozess Ihrer Studierenden immer nur indirekt beeinflussen. Sie legen die inhaltlichen und methodischen Richtungen fest, bestimmen den Rahmen in dem Lernen stattfinden soll und setzen den Ton für die Interaktion in der Veranstaltung. Nicht alle diese Parameter können von Ihnen selbst beeinflusst werden (wie beispielsweise Prüfungsordnungen und curriculare Vorgaben), aber die Gesamtheit dieser Entscheidungen bestimmt das Lernsetting und das Lehrformat für Ihre Veranstaltung bzw. einzelne Sitzungen.

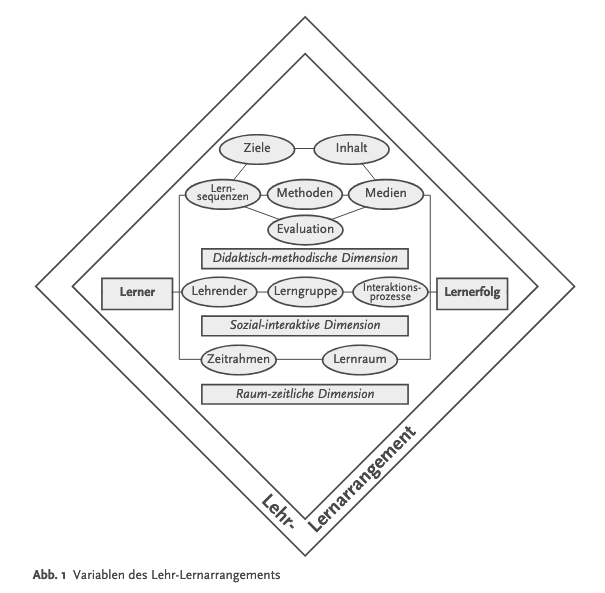

Lernsettings oder Lehr-/Lernarrangements (Kaiser 2017) beinhalten alle Aspekte der Situation in der Lernen stattfindet, von abstrakteren (Ziele, Methoden, Inhalte) bis zu sehr konkreten (Zeitrahmen, Räumlichkeiten). Konkret unterscheidet Kaiser zwischen drei Dimensionen: didaktisch-methodisch, sozial-interaktiv und raum-zeitlich. Letztere beinhaltet den Raum und den Zeitrahmen, während die sozial-interaktive Dimension die Lehrenden, die Lerngruppe, sowie die Interaktionsprozesse umfasst. Am umfangreichsten ist die didaktisch-methodiche Dimension, denn sie beinhaltet die Inhalte selbst, Ziele, Lernsequenzen, Methoden, Medien und Evaluationen.

Lehrformate bezeichnen die übergerodneten Strukturen einer Lehrveranstaltung und einige der Aspekte des Lernsettings. Klassischerweise gibt das Lehrformat bereits das Lernsetting vor: Ich habe viele Studierende die sich mit einem großen Umfang an Inhalten auseinandersetzen sollen, also mache ich eine Vorlesung. Im fortgeschrittenen Studium sollen sich kleinere Gruppen intensiv mit einem bestimmten Thema beschäftigen, also wird das Ganze ein Seminar. So sind typischerweise Vorlesungen, Seminare, Übungen, Tutorien, Projekte, Exkursionen oder Kolloquien bestimmte Konfigurationen von Lernsettings die in einem zeitlichen Zusammenhang stehen.

Beispiele für Lernsettings und Lehrformate

- Portfolioarbeit ist eine weit verbreitete Methode die sich durch eine ganze Veranstaltung zieht. Damit richten sich das Lehrformate und die Lernsettings der einzelnen Sitzungen entsprechend dieser Methode aus. Dabei erstellen die Studierenden regelmäßig selbstständig Inhalte verschiedenster Formen und setzen sich so mit den Inhalten auseinander. Diese Ergebnisse werden im Portfolio gesammelt und üblicherweise am Ende der Veranstaltung oder auch laufend im Prozess von anderen Studierenden kommentiert. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung des eigenen Lernprozesses in der Auseinandersetzung mit den Inhalten der Veranstaltung.

- Inverted / Flipped Classroom bezeichnet eine Veranstaltung mit vielen Teilnehmenden die Lehrformat und Lernsetting der klassischen Vorlesung “umdreht”. Anstatt dass in einer wortwörtlichen Vorlesung die Inhalte vorgetragen und dann außerhalb der Sitzungen Aufgaben bearbeitet werden, erarbeiten sich die Studierenden die Inhalte selbst (mittels Lehrvideos, Skripten, Lehrbüchern etc.) und in den jeweiligen Sitzungen werden, meist in Gruppen, konkrete Fragestellungen und Aufgaben bearbeitet. So ist die Präsenzzeit der Lehrenden durch Interaktion mit den Studierenden geprägt und diese wertvolle Kontaktzeit dadurch effizienter genutzt.

- Digitale Selbstlerneinheiten zur überfachlichen Kompetenzförderung sind ein völlig anderes Lehrformat. Die Lehrperson(en) treten hier in den Hintergrund und erstellen nur die interaktiven Inhalte im Vorhinein. Dadurch kann die Bearbeitung asynchron erfolgen und je nach Konzept findet keine Interaktion direkt mit den Lehrpersonen statt. Wie alle Entscheidungen über das Lehrformate und Lernsettings bringt diesees Format natürlich auch Einschränkungen mit sich, die hier natürlich besonders deutlich sind. Im Gegenzug bietet eine Selbstlerneinheit dafür eine sonst nicht erreichbare Flexibilität und Wiederverwendbarkeit.

Digital unterstütze Lehrformate – was eignet sich für Ihre Lehre?

In diesem Videovortrag von Johanna Fricke und Alina Stolzenburg erhalten Sie einen Einblick über folgende Bereiche:

- Welche Formate digital unterstützter Lehre gibt es?

- Beispiel Blended Learning: Flipped Classroom

- Onlinelehre: synchron, asynchron & blended

- Wie entscheide ich mich für ein Lehr/Lernformat: Didaktisches Dreieck

- Lernziel Erwerb von Faktenwissen: Asynchrone Onlinelehre

- Lernziel Anwendung von Wissensinhalten: Online Blended Learning

- Lernziel Diskussion persönlicher Standpunkte: Synchrone Onlinelehre

- Fazit: Entscheidungskriterien